Verneinung auf Deutsch: Nein, nicht oder kein?

Etwas abzulehnen gehört zum Alltag, doch in einer Fremdsprache kann das schnell zur Herausforderung werden. Außerdem gibt es im Deutschen viele Möglichkeiten, eine Aussage negativ zu formulieren. Deshalb ist es wichtig, nicht nur die verschiedenen Arten der Verneinung zu kennen, sondern auch zu wissen, wie man sie richtig einsetzt, um immer höflich und passend zu reagieren.

Aber was genau ist eine Verneinung? Der Begriff, auch Negation genannt, beschreibt den sprachlichen Akt, bei dem eine Aussage oder Behauptung abgelehnt wird. Sie ist das Gegenteil der Bejahung, also die positive Bestätigung oder Zustimmung einer Aussage.

In diesem Artikel erfährst du, wie man im Deutschen nein, nicht und kein richtig verwendet und worauf du bei Sonderfällen und Feinheiten achten solltest.

- Die drei Grundformen der Verneinung im Deutschen

- Position von „nicht“ und „kein“ im Satz

- Verneinung bei verschiedenen Satzteilen

- Sonderfälle und Feinheiten

- Häufige Fragen

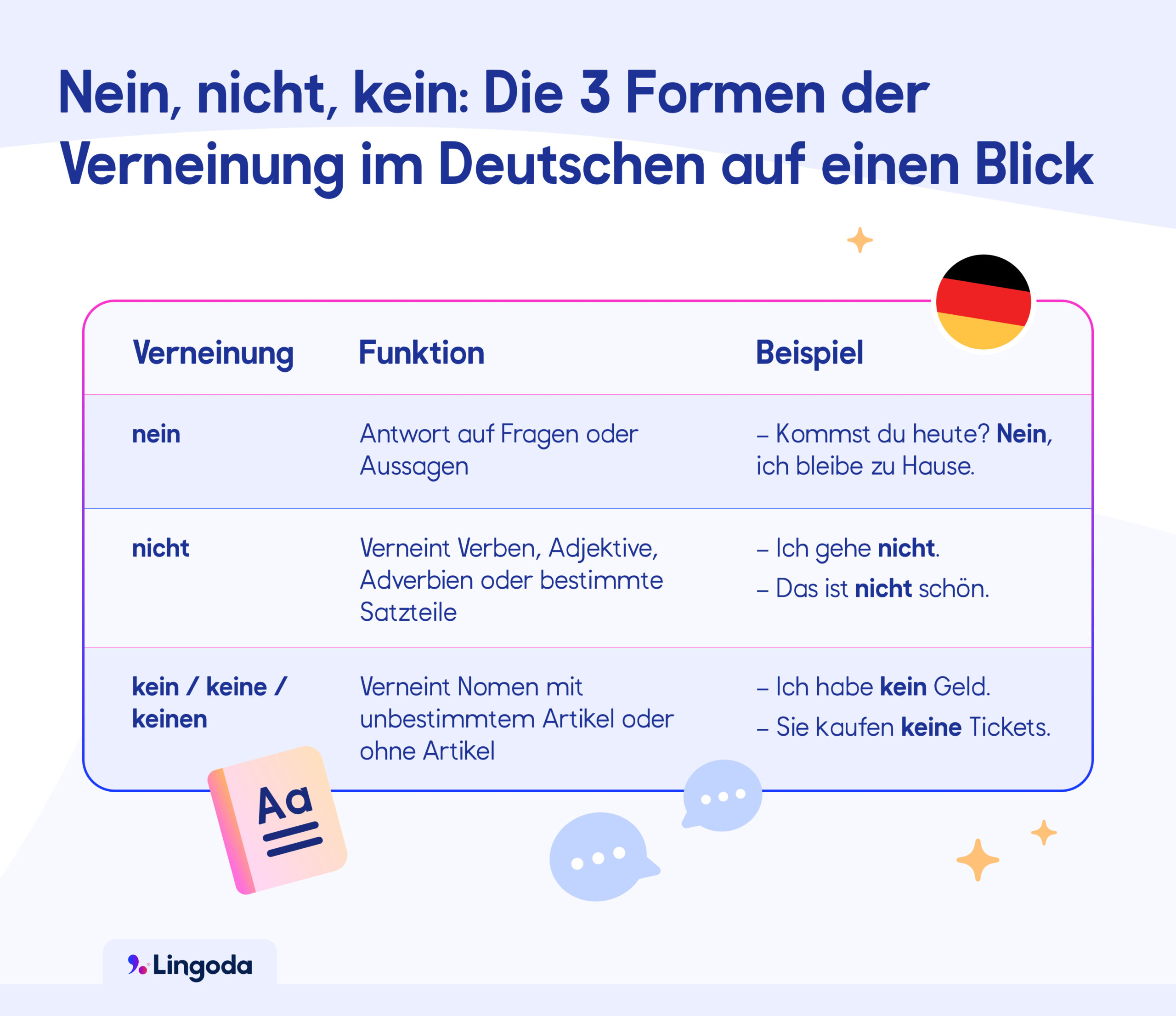

Die drei Grundformen der Verneinung im Deutschen

„Nein“ – als Antwort auf Fragen

Das Wort nein verwendet man im Deutschen, um auf eine Frage oder Behauptung negativ zu antworten. Es steht dabei meist am Anfang des Satzes und bezieht sich in der Regel auf die gesamte Aussage, nicht nur auf ein einzelnes Wort oder Satzglied:

- Gehst du morgen arbeiten? Nein, morgen ist ein Feiertag.

- Essen wir heute Abend Suppe? Nein, wir essen heute Abend Salat.

Nein unterscheidet sich von nicht und kein, weil es als eigenständige Antwort gilt. Nicht und kein stehen dagegen innerhalb eines Satzes und verneinen nur bestimmte Satzteile.

„Nicht“ – zur Verneinung von Verben, Adjektiven & mehr

Wie bereits erwähnt, verneint nicht keine ganzen Sätze, sondern bestimmte Wörter oder Satzteile. Bezieht sich nicht auf ein Verb, hängt seine Stellung im Satz von der Zeitform ab.

In einfachen Zeiten (z. B. Präsens oder Präteritum) steht nicht meist am Satzende:

- Ich esse nicht.

- Sie arbeitete heute nicht.

In zusammengesetzten Zeiten (z. B. Perfekt oder Futur) steht nicht vor dem Partizip II bzw. dem Infinitiv:

- Ich habe heute nicht gegessen.

- Sie wird morgen nicht arbeiten.

Werden Adjektiven, Präpositionen oder Adverbien verneint, steht nicht direkt davor:

- Du bist nicht müde.

- Ich zähle nicht auf euch.

- Ich gehe nicht gerne zum Unterricht.

„Kein“ – zur Verneinung von Nomen

Die Negation kein wird zur Verneinung von Nomen verwendet. Im Gegensatz zu nicht kann kein nicht mit Adjektiven stehen:

- Ich habe kein Geld.

- Ich bin nicht reich.

Kein ersetzt den unbestimmten Artikel (ein/eine) oder steht bei Nomen ohne Artikel, vor allem im Plural.

- Er isst eine Pizza. = Er isst keine Pizza.

- Du fährst Auto. = Du fährst kein Auto.

- Wir kaufen ein Haus. = Wir kaufen kein Haus.

- Ich habe Blumen. = Ich habe keine Blumen.

Dabei kannst du schnell erkennen, wie du den unbestimmten Artikel ein/eine durch kein/keine ersetzen kannst, um ein Nomen zu verneinen.

Wenn du die Unterschiede zwischen nein, nicht und kein genauer verstehen möchtest, kann dir der Deutschkurs von Lingoda dabei helfen. Du bekommst persönliches Feedback und lernst so, die Feinheiten der drei Negationsformen sicher anzuwenden.

Lerne Deutsch mit Lingoda

So funktioniert's

Position von „nicht“ und „kein“ im Satz

Im Deutschen ist der Satzbau oft recht regelmäßig, wie das Prinzip von Tekamolo zeigt. In einem normalen Aussagesatz folgt meist die Reihenfolge Subjekt – Verb – Objekt – Adverbial – Negation. Wenn du eine Aussage verneinst, hängt die genaue Position von nicht oder kein davon ab, was genau du verneinen möchtest.

Was nicht betrifft, hast du bereits gelernt, dass es häufig am Ende des Satzes steht:

- Ich komme heute nicht.

Wenn im Satz jedoch weitere Informationen wie Ort, Zeit oder Objekt folgen, rutscht nicht vor diese Satzteile:

- Ich komme nicht aus Berlin.

- Ich komme nicht um 18:00 Uhr.

Anders sieht es bei kein aus. Es steht immer direkt vor dem Nomen, das verneint wird. Wichtig ist dabei zu wissen, dass diese Negation nicht bei Nomen mit bestimmtem Artikel verwendet wird. In solchen Fällen nutzt man nicht:

- Ich trinke keinen Tee.

- Ich trinke den Tee nicht.

Sowohl nicht als auch kein kommen häufig in Sätzen mit sondern vor. Diese Konjunktion stellt einer verneinten Aussage eine Korrektur gegenüber:

- Sie liest kein Buch, sondern hört Musik.

- Ich bin nicht nach Hause gefahren, sondern zur Arbeit.

Verneinung bei verschiedenen Satzteilen

Bisher haben wir uns angeschaut, wo im Satz nein, nicht und kein stehen. Dabei haben wir uns auf die Negationsformen selbst konzentriert. Jetzt drehen wir die Perspektive: Wir betrachten den Satzbau und fragen uns, wie man die einzelnen Satzteile verneint.

Verben und ganze Sätze

Wenn du ein Verb verneinen möchtest, benutzt du nicht. Es zeigt, dass etwas nicht passiert oder nicht gemacht wird:

- Ich arbeite nicht.

- Er kommt heute nicht.

Wenn du dagegen auf eine Frage oder eine Aussage insgesamt verneinen antworten möchtest, verwendest du das Wort nein:

- Kommst du mit ins Museum? Nein, ich besuche heute meine Oma.

Nomen mit Artikeln

Bei Nomen mit einem unbestimmten Artikel kannst du einfach ein oder eine durch kein oder keine ersetzen:

- Ich habe ein Fahrrad. = Ich habe kein Fahrrad.

- Wir sehen eine Möglichkeit. = Wir sehen keine Möglichkeit.

Ähnlich funktioniert das bei Nomen im Plural, wenn kein Artikel davor steht:

- Er sammelt Briefmarken. = Er sammelt keine Briefmarken.

Wenn das Nomen aber einen bestimmten Artikel hat, zum Beispiel der, die oder das, verwendest du nicht. Der Artikel bleibt im Satz:

- Du machst die Hausaufgaben nicht.

- Sie öffnen den Brief nicht.

Adjektive & Adverbien

Adjektive und Adverbien werden im Deutschen mit nicht verneint. Adjektive sind Wörter, die beschreiben, wie etwas oder jemand ist. Nicht steht dabei direkt vor dem Adjektiv:

- Das ist nicht schön.

- Das Wetter ist nicht warm.

Auch bei Adverbien, also Wörtern, die sagen, wie, wann oder wo etwas passiert, funktioniert es genauso:

- Sie fährt nicht schnell.

- Wir treffen uns nicht hier.

Pronomen & Eigennamen

Wenn du ein Pronomen, z. B. mich und deiner, oder einen Eigennamen wie Anna, Müller, Berlin und Goethe verneinen möchtest, verwendest du nicht und stellst es vor das Wort, das verneint werden soll:

- Das ist nicht meiner.

- Nicht Maria, sondern Lisa hat angerufen.

Im zweiten Beispiel siehst du außerdem, dass nicht hier ausnahmsweise am Satzanfang steht. Das liegt daran, dass der Eigenname sehr früh im Satz vorkommt und die Negation diesem direkt folgt.

Präpositionale Ergänzungen

Präpositionale Ergänzungen sind Satzteile, die mit einer Präposition wie auf, für oder über beginnen und zusammen mit dem Verb auftreten. Viele Verben brauchen solche Ergänzungen, damit ihre Bedeutung vollständig ist.

Wenn du eine präpositionale Ergänzung verneinst, verwendest du nicht und stellst es direkt vor die Präposition. Du verneinst also nicht das ganze Verb, sondern nur die Ergänzung, worauf sich das Verb bezieht:

- Ich gehe nicht nach Hause.

- Wir fahren nicht mit dem Bus.

Sonderfälle und Feinheiten

Doppelte Verneinung – erlaubt oder verboten?

Die doppelte Verneinung bedeutet, dass zwei Negationen in einem Satz vorkommen. Während sie in manchen Sprachen die Verneinung verstärkt, hebt sie sich im Deutschen oft auf, sodass eine Bejahung entsteht:

- Niemand hat nichts gesagt. = Alle haben was gesagt.

Deswegen gilt die doppelte Verneinung im Hochdeutschen als grammatikalischer Fehler.

Allerdings ist sie in einigen Dialekten, besonders in Bayern und generell in den oberdeutschen Mundarten, weit verbreitet und dort sogar Teil der normalen Sprachstruktur.

Stilistische Nuancen: Kein Fahrrad vs. Nicht Fahrrad gefahren

In einigen Fällen kannst du in einem Satz sowohl kein als auch nicht verwenden. Der Unterschied liegt in der stilistischen Nuance. Schauen wir uns diese beiden Sätze an:

- Ich bin kein Fahrrad gefahren.

- Ich bin nicht Fahrrad gefahren.

Beide sind grammatikalisch korrekt, aber sie haben eine leicht unterschiedliche Bedeutung. Wenn du kein verwendest, liegt die Betonung auf dem Nomen (Fahrrad), was in etwa dem Englischen I rode no bike entspricht. Mit nicht hingegen verneinst du die Tätigkeit selbst, also das Fahren, ähnlich wie im Englischen I didn’t ride a bike.

Diese Feinheiten findest du auch in einfachen deutschen Sätzen. Deshalb lohnt es sich, sie zu erkennen und zu verinnerlichen.

Wie verneint man eine Aussage?

In der Regel verneint man eine Aussage nach der Reihenfolge Subjekt – Verb – Objekt – Adverbial – Negation. Die Negation steht also oft am Ende, wenn sie sich auf das Verb bezieht. Wenn andere Satzteile verneint werden, wie ein Ort, ein Zeitpunkt oder ein Objekt, steht die Negation direkt davor.

Welche Wörter werden in Verneinungssätzen verwendet?

In Verneinungssätzen werden nein, nicht oder kein verwendet, je nachdem, was man verneinen möchte. Nein verneint die ganze Aussage, nicht verneint einzelne Satzteile wie Verben oder Adjektive, und kein verneint Nomen mit unbestimmtem Artikel oder ohne Artikel im Plural.

Deutsche Verneinung verstehen und sicher anwenden

In diesem Artikel hast du gelernt, dass es im Deutschen verschiedene Formen der Verneinung gibt. Mit nein verneinst du ganze Sätze, mit kein Nomen und mit nicht Verben und Adjektive.

Auch wenn klare Regeln vorhanden sind, hängt der Gebrauch von Negationen oft vom Stil, vom Kontext und von der Betonung ab. Nicht immer lässt sich eindeutig sagen, was richtig oder falsch ist. Hinzu kommen regionale Unterschiede: Die doppelte Verneinung gilt im Hochdeutschen zwar als grammatikalischer Fehler, ist aber zum Beispiel in Bayern durchaus üblich.

Wenn du die deutsche Grammatik lernen möchtest, bist du bei Lingoda gut aufgehoben. Unsere zertifizierten Lehrkräfte auf muttersprachlichem Niveau unterstützen dich dabei, Regeln und Ausnahmen Schritt für Schritt zu verinnerlichen.

Lerne Deutsch mit Lingoda

So funktioniert's