Adjektive mit -ig einfach erklärt: So benutzt du sie richtig

Adjektive helfen dir, Dinge, Gefühle und Situationen genauer zu beschreiben. Eine besonders häufige Endung im Deutschen ist -ig: Sie macht aus Nomen oder Verben anschauliche Eigenschaftswörter wie hungrig, windig oder schmutzig.

Für Lernende ist -ig ein schneller Wortschatz-Booster, weil du damit Muster erkennst, neue Wörter bilden kannst und beim Sprechen sofort natürlicher klingst. In diesem Artikel erfährst du, wie -ig-Adjektive gebildet werden, wie du sie aussprichst und wie du typische Fehler vermeidest – natürlich mit vielen Beispielen, die du sofort anwenden kannst.

- Was sind Adjektive mit -ig?

- Typische Beispiele für Adjektive mit -ig

- Aussprache von -ig: „-ich“ oder „-ig“ im Hochdeutschen

- Fehler vermeiden: Tipps für Deutschlernende

- Häufig gestellte Fragen

Was sind Adjektive mit -ig?

Grammatische Merkmale

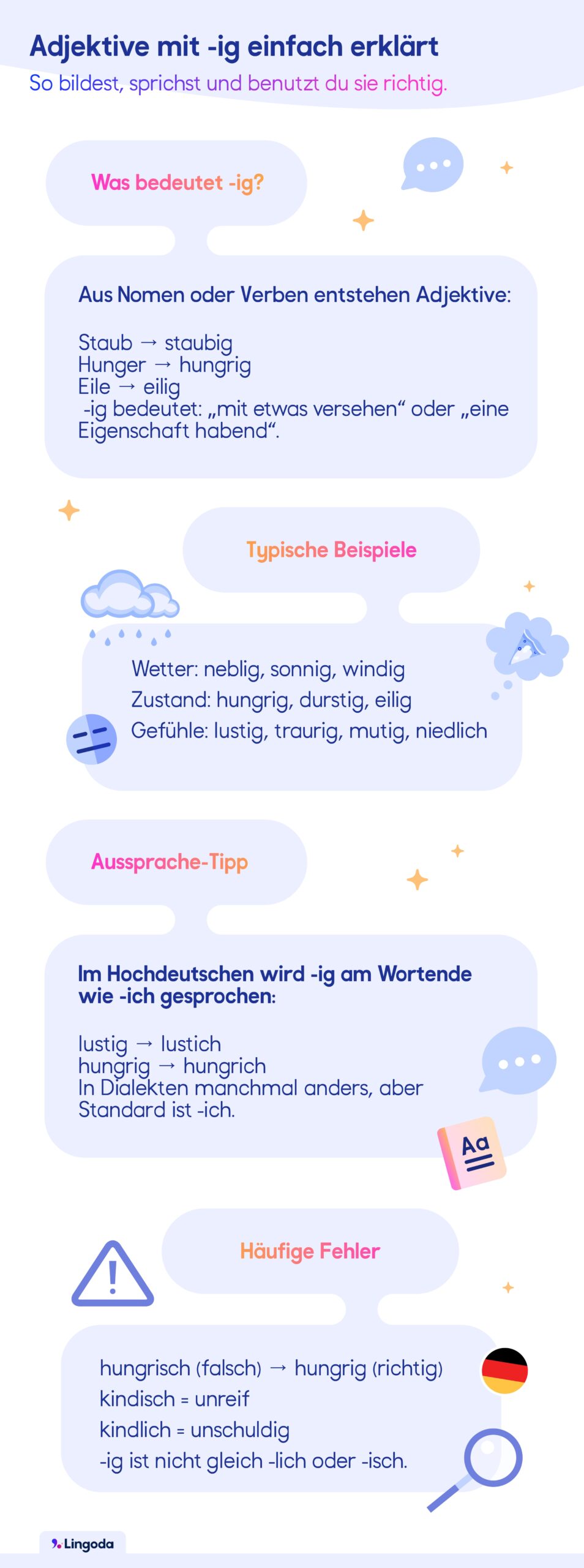

Die Endung -ig dient im Deutschen dazu, aus Nomen oder Verben Adjektive zu bilden. Sie bedeutet grob „mit etwas versehen“ oder „eine bestimmte Eigenschaft habend“. So wird aus Staub → staubig, aus Hunger → hungrig oder aus Salz → salzig. Auch Verben lassen sich mit -ig erweitern, wie in eilen → eilig.

Grammatisch verhalten sich -ig-Adjektive wie andere Adjektive auch: Sie werden je nach Kasus, Genus und Numerus dekliniert. Du sagst also ein hungriger Hund, eine hungrige Katze oder das hungrige Kind. Die Endung ändert also nicht die Regeln der Deklination, sondern ist ein reines Mittel zur Wortbildung.

Wenn du dich generell mit Adjektiven beschäftigst, wirst du merken: Manche treten allein auf, andere wiederum sind fest mit einer Präposition verbunden. Diese sogenannten Adjektive mit Präpositionen sind besonders wichtig, weil sie dir helfen, im Alltag richtige und idiomatische Sätze zu bilden.

Unterschied zu Adjektiven mit -lich, -isch, -bar

Im Deutschen gibt es mehrere produktive Endungen für Adjektive, die sich jedoch in Bedeutung und Stil unterscheiden:

- -ig wirkt anschaulich und konkret: neblig, schmutzig, salzig

- -lich klingt oft allgemeiner oder charakterbezogen, etwa in freundlich oder kindlich.

- -isch drückt Zugehörigkeit oder Stil aus, zum Beispiel typisch oder musikalisch.

- -bar weist auf eine Möglichkeit hin, wie in essbar oder machbar.

Vergleiche einmal: neblig beschreibt eine ganz konkrete Situation („Heute ist es neblig“), während nebelhaft eher abstrakt und unbestimmt wirkt. Ähnlich ist es bei kindlich („unschuldig, kindhaft“) und kindisch („unreif, albern“). Die Faustregel lautet also: Mit -ig beschreibst du etwas, das du direkt sehen, fühlen oder schmecken kannst.

Typische Beispiele für Adjektive mit -ig

Alltagsadjektive

Diese -ig-Adjektive brauchst du oft im Alltag:

- neblig – „Es ist heute sehr neblig.“

- hungrig – „Nach dem Training bin ich hungrig.“

- durstig – „Ich bin durstig, gib mir bitte Wasser.“

- schmutzig – „Die Schuhe sind schmutzig.“

- eilig – „Ich habe es eilig.“

- ruhig – „Die Straße ist am Abend ruhig.“

- windig – „Am Meer ist es oft windig.“

- sonnig – „Morgen soll es sonnig werden.“

- schaurig – „Die alte Geschichte war ziemlich schaurig.“

- fleißig – „Sie ist eine fleißige Schülerin.“

- durstig – „Nach dem langen Spaziergang war er sehr durstig.“

Mit diesen Wörtern kannst du das Wetter, deinen Zustand oder Situationen einfach und verständlich beschreiben. Sie gehören zu den Basics, die du im Gespräch ständig brauchst.

Adjektive mit emotionaler Bedeutung

Auch Gefühle und Eindrücke lassen sich mit -ig ausdrücken:

- lustig – „Der Film war wirklich lustig.“

- traurig – „Sie ist heute ein bisschen traurig.“

- niedlich – „Der Welpe ist unglaublich niedlich.“

- mutig – „Das war eine mutige Entscheidung.“

Solche Wörter machen es dir leichter, Emotionen im Gespräch zu zeigen. Sie sorgen dafür, dass deine Aussagen persönlicher wirken und du dich natürlicher ausdrücken kannst.

Aussprache von -ig: „-ich“ oder „-ig“ im Hochdeutschen

Ein Stolperstein für viele Lernende ist die richtige Aussprache von -ig. Im Hochdeutschen wird die Endung am Wortende fast immer wie -ich gesprochen. Das bedeutet, dass lustig eher wie lustich klingt und hungrig wie hungrich. In der Wortmitte oder vor einem Vokal kann das g erhalten bleiben, zum Beispiel in tigerig.

Im Alltag hörst du je nach Region auch Varianten mit hartem -ig, besonders in Dialekten. Für deine Sprachprüfung oder den Unterricht solltest du dich jedoch an der Standardaussprache orientieren. Merke dir außerdem: Auch wenn -ig und -isch ähnlich klingen, sind es unterschiedliche Endungen mit klar verschiedenen Bedeutungen.

Fehler vermeiden: Tipps für Deutschlernende

Typische Verwechslungen

Viele verwechseln -ig gerne mit -isch oder -lich. So bedeutet kindlich etwas anderes als kindisch: Kindlich ist neutral bis positiv (kindhaft, unschuldig), während kindisch negativ klingt (unreif, albern). Auch bei Wörtern wie neblig und nebelhaft gibt es Unterschiede: neblig ist konkret, nebelhaft dagegen abstrakt.

Ein weiterer Fehler: Wörter erfinden, die es nicht gibt, zum Beispiel hungrisch. Richtig ist ausschließlich hungrig. Um solche Fallen zu vermeiden, kannst du mit Vokabellisten arbeiten und Unterschiede notieren. Noch effektiver ist es, mit Lehrkräften zu üben. Unterricht mit zertifizierten, muttersprachlichen Lehrkräften bietet dir direktes Feedback und hilft, typische Fehler schnell auszuräumen.

Lerne Deutsch mit Lingoda

So funktioniert's

Wann benutzt man Adjektive mit IG und LICH?

Die Endung -ig beschreibt meist eine konkrete, spürbare Eigenschaft wie in salzig oder windig. -lich wirkt allgemeiner oder charakterbezogen, zum Beispiel in freundlich oder kindlich. Beide Endungen sind also nicht austauschbar, sondern haben unterschiedliche Bedeutungen.

Wie spricht man Wörter mit der Endung -ig aus?

Im Hochdeutschen spricht man -ig am Wortende wie -ich: traurig → traurich, lustig → lustich. Nur in der Wortmitte bleibt das g manchmal hörbar.

Welche Nomen können mit der Endung „ig“ werden?

Viele Nomen eignen sich für eine Ableitung mit -ig. So wird aus Staub → staubig, aus Nebel → neblig oder aus Mut → mutig. Die Endung verleiht einem Nomen eine Eigenschaft, die es beschreibt.

Was du über -ig-Adjektive wissen solltest

Adjektive mit -ig sind ein zentraler Teil des deutschen Wortschatzes. Sie machen es dir leichter, Alltagssituationen, Gefühle und Eindrücke lebendig zu beschreiben. Wichtig ist, die Unterschiede zu ähnlichen Endungen wie -lich oder -isch zu kennen und auf die richtige Aussprache zu achten. Wenn du regelmäßig mit Vokabellisten übst, Beispielsätze bildest und dir Feedback von Lehrkräften holst, wirst du diese Wortgruppe schnell sicher anwenden. Mit einem Deutschkurs von Lingoda kannst du das Gelernte direkt im Unterricht einsetzen – praxisnah, flexibel und mit Unterstützung durch zertifizierte Lehrkräfte.

Lerne Deutsch mit Lingoda

So funktioniert's

Wir nutzen KI-Tools zur Unterstützung bei der Ideenfindung und beim Entwurf unserer Artikel. Jeder Artikel wird von unserem Redaktionsteam bearbeitet, um Genauigkeit, Klarheit und Qualität sicherzustellen.